“老师,上了您的课,我最大的收获是:真正学会了怎么用‘百度’!”一名新生在上完课后,颇有感慨的说了这么一句话,让我感受到了“教学无小事,处处关育人”。同学们的每一个小小的收获,都需要我们全身心的付出。也正是这一份感动和责任,身为教学一线的教师,更要尽心尽力的做好课程教学改革和创新。

一、紧跟社会需求,凸显职业技能特点

课程内容是与学生息息相关的授课内容,在很大程度上影响着学生的学习效果。因此,课程内容的设置要与社会相适应,才能紧跟社会发展变化;课程范例的选择应生动、有趣、简单,才能引起学生兴趣,帮助学生形成学习迁移,最终达到掌握知识和技能的目的。

比如,在《动态网站设计与开发》课程内容中,就结合实际企业网站项目需求,选取了经典的企业网站作为范例进行教学,同时由学生分组组建虚拟创业团队,经过调研和分析,自己定位企业风格、产品内容,最终在老师的指导下,完成各自创业团队的动态网站建设,并展示各自的作品。既锻炼了学生动态网站开发的能力,也加深了学生对社会和企业的了解,学生的职业素质得到了全面提升。

二、上好第一堂课,激发学生学习兴趣

“良好的开端是成功的一半”,精心备好第一堂课非常重要,需要做到“三备”:备教材、备教法、备学生,为上好第一堂课做好预设。从教学过程来说,要做到教学目的明确、教学层次清楚、突出重点、突破难点,教学内容切忌太多太杂;教学语言要生动形象、活泼有趣、逻辑性强、通俗易懂;教学方法要灵活、启发得当、教学步骤严密紧凑。

比如,在《计算机应用基础》的第一次课中,在完成课程介绍之后,接着给学生们一个小小的挑战:老师通过多媒体教学软件发送一条远程命令到学生端,在学生的电脑上提示“5分钟内自动关机”,此刻要求学生自己研究如何利用老师提供的一条命令,取消关机任务,最终完成任务的同学都兴奋不已。通过这个小小的挑战,既为学生展示了键盘命令操作的魅力,贴合课程内容,一下子激发了学生的学习兴趣,同时也拉近了老师和同学之间的距离,为课程后续的教学奠定了良好的基础。

三、融入信息手段,提高课程教学质量

随着新一代信息技术的飞速发展,传统的课程教学已经无法满足学生的学习需求和学习习惯。充分利用信息化手段,坚持做好课程建设,是提高课程教学质量最为有效的方法。根据教学目标、任务和教学对象的特点,通过对教学的设计,合理选择和运用现代信息化手段,并与传统手段有机结合,共同参与教学全过程。

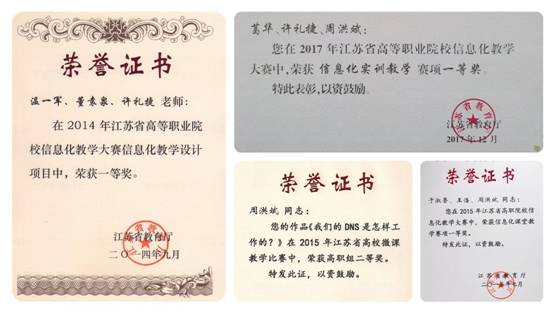

带领《ASP.NET动态网站设计与开发》课程组团队,在课程教学的每个环节都融入信息化教学设计和实践。从院级精品课程建设,到苏州市优秀课程建设,省级重点教材建设,以及省级在线开放课程建设,课程组团队一直坚持不懈全身心投入到一门课程的信息化教学改革中。不仅课程教学质量提高了,教学团队的信息化教学能力也得到了很大提升。主持2项信息化教学设计比赛获省赛一等奖,课程团队成员还获得1项省级信息化教学设计一等奖和1项省级微课比赛二等奖。

四、弘扬工匠精神,培养技能成就梦想

将工匠精神的培育贯穿到教育教学全过程中,融入到课程教学和改革中。小到云课堂的签到手势、科技文化节的布线比赛项目的链路测试,大到省级以上职业技能竞赛训练的各环节,处处都秉承“态度决定一切、细节决定成败”的基本原则,弘扬和培育精益求精的工匠精神。

“以赛促教、以赛促学”,充分发挥职业技能大赛对技能人才培养的引领作用,培养学生的动手能力和创新能力,组织学生参加省高职技能大赛的选拔和冬训,经过几个月的刻苦训练,最终获得2019年度省高职技能大赛“软件测试”赛项一等奖。弘扬工匠精神,成就学生梦想,为打造职业教育品牌做出更大的贡献。

五、结束语

不管专业课程、教学内容和教学形式如何变化,学生最直接感受到的还是教师那一份认真负责的心。精心的课堂组织、一丝不苟的态度、精益求精的精神,最能直达学生的心灵,知识、技能与能力也将是学生感动后的副产品。